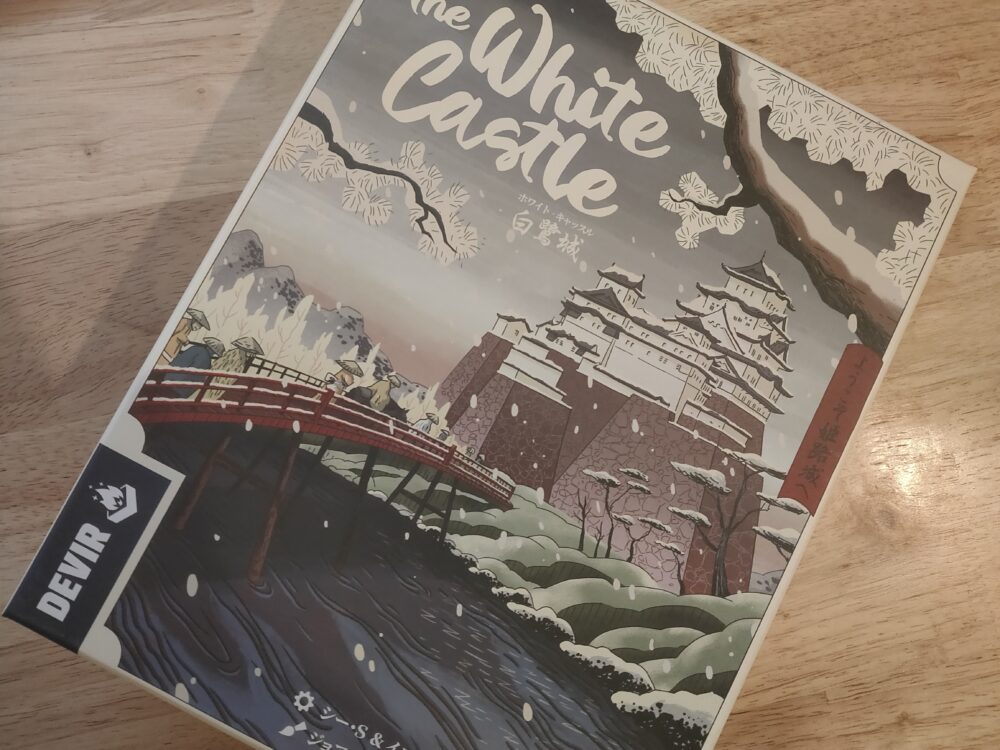

BGGで8.0という高い評価を受ける中量級のボードゲームとして気になりつつも、なんか地味だし実際やらないよな~。と思っていたけど、僕が気にいっている「赤の大聖堂」と同じデザイナーさんだと知り俄然興味が湧いたので購入しました。

ソロプレイは公式でもありますが、それだと勝つのが難しすぎるということで不評のようです。

ファンの人がつくったソロプレイが好評のようですが、それの準備やルールを把握するのも大変そう。

公式のソロプレイルールを見ると自分で自由に難易度は変更できそうな気がしたので、それで気軽に楽しむことにしました。このゲームはパズル的な要素が強く、正直オートマの敵なんていようがいまいがどっちでも構いません。

僕が採用したのはオートマのアクションは必ず1枚のカードのみを使う、とうものです。公式ルールではここが場合によって2枚になるので難易度が高くなるのです。1~2ラウンド目は1枚、3ラウンド目は2枚、といったようなルールが難易度的にも丁度良いんじゃないかな?

3ラウンド9手番のみでゲームが終わるので、一手でいかに効果を連鎖させていくかがカギになります。

例えば侍のアクションをやればその効果でお城のアクションが起動して、そのお城の効果で庭師のアクションにつなげる。といった具合です。でもお城や庭師や侍を動かすにはご飯や真珠やお金や鉄や家紋といったものが必要になるので、これもバランスを見て集めないといけません。

他にもお城アクションを打っていけば、灯ろうアクションが追加されていったり、サイコロの出目によって自分のボードのアクションをつかえたり、とにかく選択肢が多いのが特徴。

やってみた感想は、とにかく美しく連鎖する極上のパズルゲーム。

庭師を橋に配置する。お城の上のほうに向かえばたくさんポイントもらえる。というのは整合性なんてないゲーム的な要素だけど、和風のシンプルなアートワークでなんか納得させられてしまうのが不思議。

とにかくパズルとしての連鎖反応に振り切った潔い作品だと思いました。そしてうまく連鎖したときの爽快感は他のボードゲームが子どものお遊びに思えてしまうほどの破壊力です。

BGAにもあったので対戦ゲームもしてみたけど、相手の点数が全然わからないしわかったところでどうしようもない。自分に与えられた選択肢の中で最善を見つけるのみ。

【システムの美しさ】

プレイに無駄がなく、コンボなどの気持ちよさがあるかどうか。

手間がかかるだけの意味があるか。シンプルながら奥深いものは高評価。

【テーマと世界観】

システムとテーマの整合性が無理なく取れているか。

それにより想像を巡らせて世界に浸れるかどうか。

アートワークが魅力的でテーマに沿って、その魅力を一段と引き立たせているか。

またデザイン的に美しくわかりやすくなっているか。

【リプレイ性】

またやろうと思えるかどうか。

システムのランダム性、選択肢の多さや自由度はもちろん、ボードの大きさと準備のしやすさも影響する。

準備するときにボードに配置するカードがランダムなのでリプレイ性はキチンとあると思います。

ニュートンも同じように準備でたくさんカードやタイルをランダムに配置することでリプレイ性を高めていたパズルゲームなので、似てる空気がありますね。

そして、準備の簡単さとボードのコンパクトさ、和風の美しいシンプルなアートワークにすることで整合性が気にならず世界観に入り込めるという点でニュートンを上回ったと思います。