ぼくはCGデザイナーとして働きつつ、自主制作アニメを作っています。

今日は「そもそもディズニーとかピクサーとかの3DCGアニメ映画ってどうやって作ってんの?」というまったくCGのことを知らない人のためにわかりやすくCGアニメの作り方を解説してみたいと思います。

これから専門学校などで3DCGを習いたいと思っている人も、「ふーんこんな感じなんや~」となんとなく知ってもらえれば。最近はBlenderという無料ソフトも使いやすくなり、ずいぶんCGアニメ制作のハードルが下がっているしね。

3DCGソフトの中でプロがよく使うのはmayaや3dsmaxで、自主制作など個人の活動で多く使われるのが無料のBlenderです、どのソフトでも基本的な流れは同じです。

ここでは僕が仕事で使っている3dsmaxというソフトでCGアニメの作り方の流れを解説していきます。

キャラクターのセットアップ

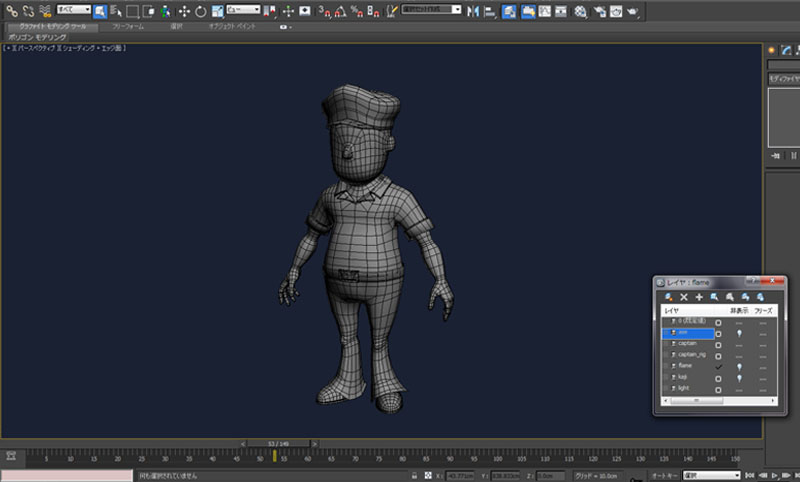

まずはキャラクターや、背景の建物、道具などのモデルを作るモデリングという作業をします。これを作る専門の人をモデラーと言ったりします。

これがとても地道な作業で、リアルな人間をモデリングするとなるとそれだけで何日も何ヶ月もかかってしまうこともあります。

僕みたいなゆるい自主制作アニメの場合、2日ほどで作っちゃいますが。

モデリングが出来れば、次は色を塗る作業です。

テクスチャというものを作って、さっきのモデルにペタッと貼ります。

テクスチャを作るときはPhotoshopというソフトをよく利用します。

昔はとても大変な作業でしたが、テクスチャに特化したソフト(3dcoatなど)を使えばそのままモデルに絵を描くようにテクスチャをつくる事ができます。

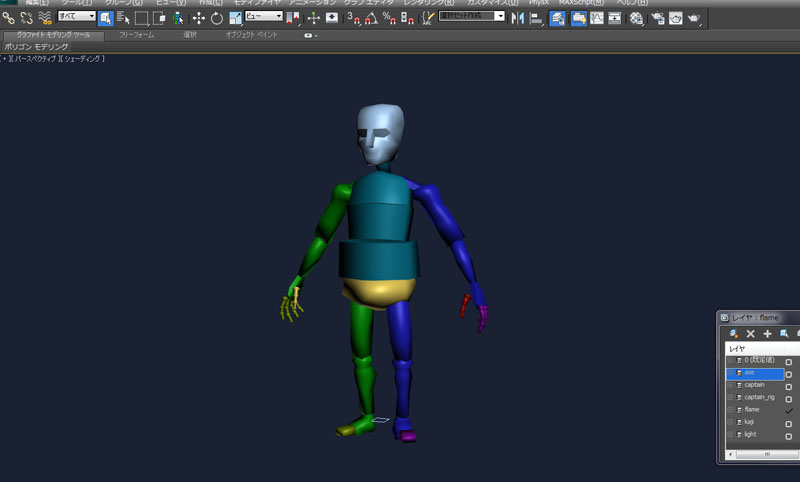

さて、このモデルを動かすために用意するものがあります。

人も体を動かすのに必要なものがありますよね。

そう、骨です!

骨を作って、うまくコントロールする仕組みを組み込みます。

この作業をリギングと言って、専門の人をリガーとかリギングアーティスト言ったりします。

僕の場合は使用ソフトの3dsmaxにはじめから入っているbipedというリグをそのまま使います。

これがその骨。

さっきのモデルと大きさや形を合わせて、骨が動けばモデルが動くという設定をします。

これはスキニングという作業になります。

映画やテレビで放送されてるようなガチのキャラクターモデルなら、ここから表情だったり髪の毛だったり服だったり、さらにそれが揺れるようなしくみなど、気の遠くなるような作業があるのですが、僕の場合はこれでキャラクターのセットアップは完了です。

ここまできてやっと、モデルを動かすことができます。

モデルにアニメーションを付ける人をアニメーターといいます。

かっこよくモーションデザイナーと言ったりもするそうです。

仕組みはパラパラ漫画のようなものです。

例えば1コマ目に振りかぶるポーズをつけて、10コマ目にパンチするポーズをつけると、間のコマは自動でつけられます。

そのポーズをチマチマと動きをプレビューしながらつけていきます。

背景とライトを置く

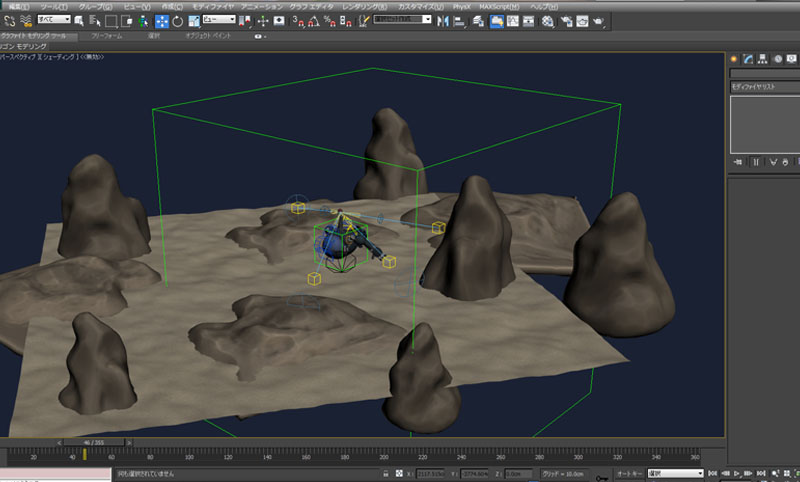

作ったキャラクターや背景を配置して、撮影に入っていきます。

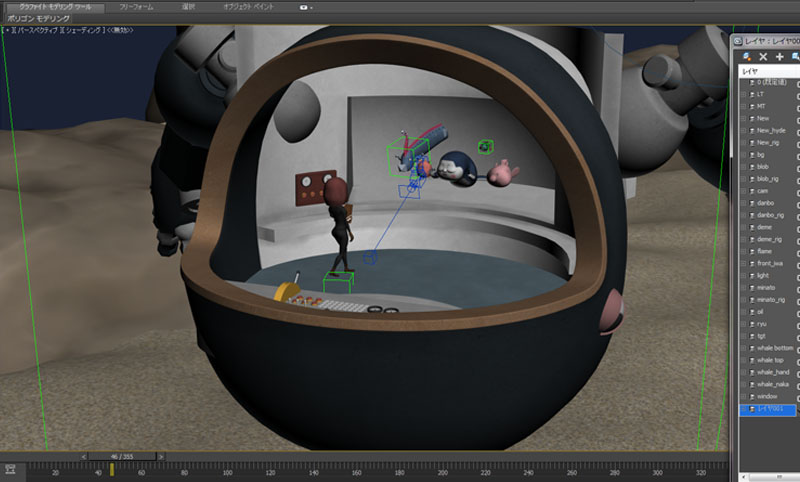

製作中の自主制作アニメの全体はこんな感じ。

深海が舞台なので、地面と岩だけ。オブジェクトがとても少ないですね。

制作時間を短縮するために深海のお話にしました。

長編のCGアニメなら町をひとつ作ってしまうこともあり背景専門のCGデザイナーもいます。

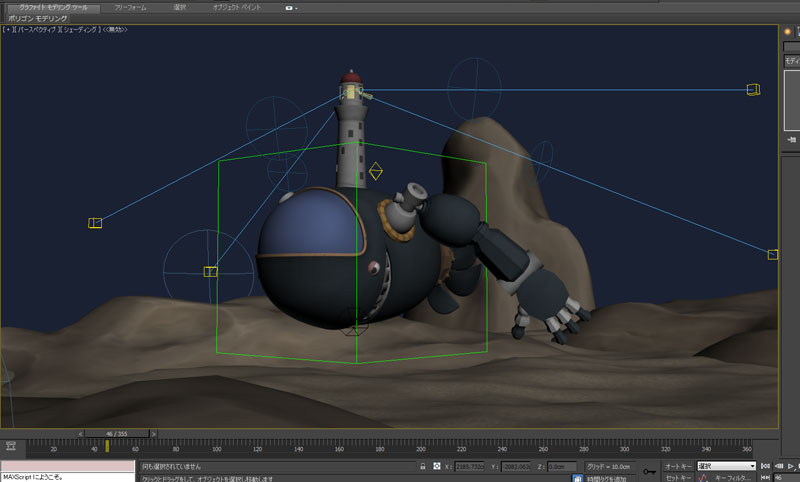

深海を泳ぐ「灯台クジラ」です。中がどうなってるか見てみましょう。

灯台クジラの中に役者さんがスタンバイしてるのが見えますね。

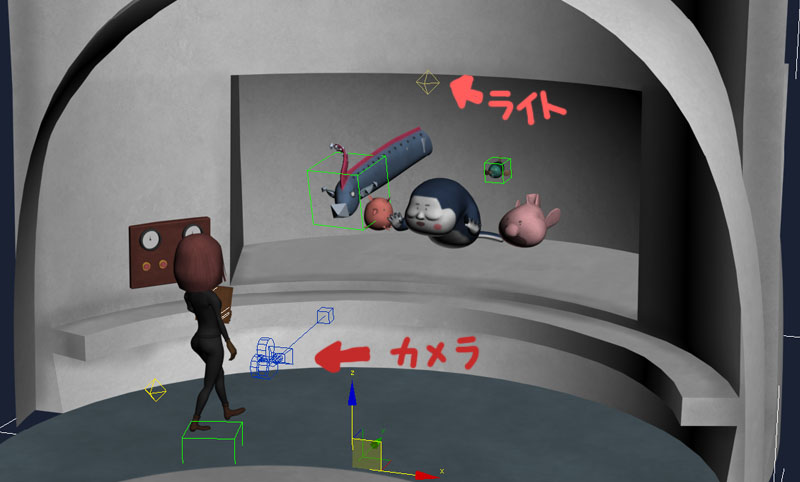

カメラとライトがあるのが見えるでしょうか??

このようにパソコンのなかに模擬世界があるんです。

ライトもスポットライトにしたり、太陽光みたいなものにすることができます。

これらのライトを設定する作業をライティングといいます。

もちろんカメラも自由にアニメーションさせることができますし、何ミリにするかも設定できます。

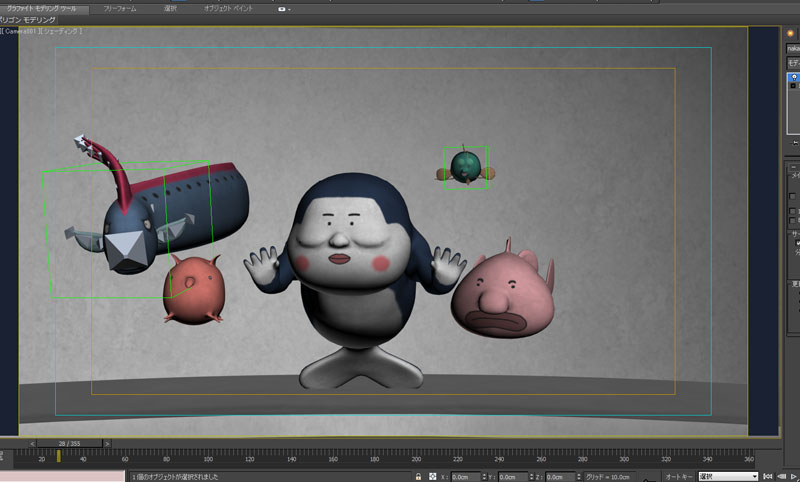

カメラから見たレイアウトがこちら↓

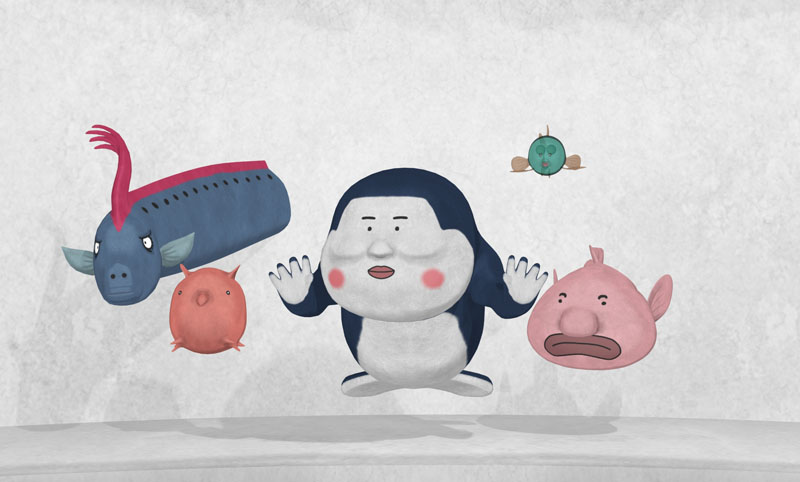

ためしにレンダリングをして書き出してみましょう。ぽちっとレンダリングボタンを押すだけです。レンダリングするとこんな感じで書き出されます↓

僕はあえて、2Dアニメのような親しみやすい絵を作ってるので、こんな感じですが、レンダリングの設定でリアルな表現にすることも可能です。

テストでやってみたのがこちら↓

でも、こういう質感だとレンダリングする時間がめちゃくちゃかかるので大変です。。

リアルなCGだと1秒のアニメーションでさえレンダリングに数時間かかってしまいます。

シュレックはレンダリングだけで合計1億時間かかったとか。。。

コンポジットして完成!

レンダリングしたら完成ではなく、キャラだけ、背景だけ、影だけ、反射、ライトの光などを書き出して、編集ソフトで合成して調整するのが一般的です。

この編集作業をコンポジットと言い、専門で行う人をコンポジッターと言います。

Aftereffects(アフターエフェクト)というソフトがよく使用されています。

合成してエフェクトや色味の調整を加えたのがこちら↓

ひとりで自主制作アニメを作っているので、全部自分でやってますが、ピクサーみたいな大きいところはそれぞれに専門家がいて、細か~く作業が分かれています。

そのあたりを意識して最後のスタッフロールを見ればおもしろいかもしれません。

最後に音楽をつけます。

自主制作アニメの鬼門とも言えるのがこの音楽と効果音。

うまく合うのがなかなかありませんが、フリーのBGMや効果音はネットで探せばたくさんあります。

以上、ざっくり過ぎて参考にならない解説でした★

ピクサーやディズニーのアニメの作り方が知りたい人は「魔法の映画はこうして生まれる」を見るとよくわかります。

記事の中でも紹介している自主制作アニメがこちら。ゆうばり国際ファンタスティック映画祭で芸術賞を受賞しました。

もう少し詳しく解説

ざっくりと3DCGアニメーションの制作過程を紹介しましたが、この記事が検索上位に入ってたくさんの人が見ているようなので、実際に「CGをやってみたい!」という人もいるかもしれないので、そのあたりをもう少し詳しく説明します。

CGデザイナーと呼ばれる職業につくには主にAutodeskという会社のmayaと3dsmaxというソフトが必要になります。他にも色んなソフトがあるけど、この2つがメジャーです。

ディズニーもmayaで作られています。

専門学校などでは基本的にこの2つの使い方を教えてくれるはずです。

学生ならば学生版というものを無償で使用できるので気になる人は試してみるといいかもしれません。

学生じゃない!という人はこちらの記事を参考に。

未経験から独学でCGデザイナーに転職する方法をプロが教えます

そして、趣味でCG制作をする人に人気なのがBlenderと呼ばれる無料ソフトです。

無料なのに、制作できるもののクオリティは高額ソフトをひけをとりません。

趣味でやるにはいいけど使い方をマスターしても仕事ではmayaや3dsmaxを使わないといけないので、CGデザイナーになりたい学生さんはmayaや3dsmaxの学生版を使用することをおすすめします。

「Blenderを仕事でも使おう」という流れはプロの現場でもあるので、果たしてこれからどうなるやら、といった感じです。

無料なんだからみんなBlenderを使えばいいじゃん、とも思いますがmayaと3dsmaxのシェアが圧倒的過ぎて、他の会社とデータをやりとりするときなどに必要なのが現状です。

フリーランスや小さい会社で「自分たちだけで完結できる仕事」ならばBlenderでも問題ないでしょう。

それにCGソフトってひとつ使えたら他のソフトを覚えるのはスムーズなので無駄にはならないと思います。

CGソフトは難しそうに感じますが、僕のつくる作品程度であれば、ほんとに基本操作だけで作ってるのでたいしたことありません。

1年くらいみっちり学習すれば僕くらいのモノは誰でも作れると思います。

とゆーことで、CGアニメの作り方の解説でした★

もし表現方法、発信方法で「どうすれば世の中に評価され存在感を出していけるのか」と迷っている人は、ぼくがつくった無料占いを試してみると良いかも。

「当たる!」とは言わないけど、違う視点に気付けるかもしれません。

占い好きの僕がもっとも当たる占いの、もっとも当たる部分を抽出したので、いくらかの気休め程度にはなるかなと、少しだけ期待しています。

ちいさな王国占い【適職と天職】算命学ベースの無料診断

ちいさな王国占い【適職と天職】算命学ベースの無料診断

その他にも自主制作アニメに関連する記事を書いてます。

3DCGソフトの違いを世界一わかりやすく比較!おすすめはこれ!

3DCGソフトの違いを世界一わかりやすく比較!おすすめはこれ!

1億時間って1000年以上やんけ……